雨樋はいつ交換すべき?住まいを長持ちさせるタイミング

雨樋は、住宅の屋根からの雨水を適切に排水するために欠かせない重要な構造要素ですが、その存在意義や劣化状態について意識することは意外と少ないものです。本記事では、雨樋が果たす役割やその劣化原因、交換の必要性について詳しく解説します。特に、劣化のサインを見逃すと大きなリスクを招く可能性があるため、的確なタイミングでの交換やメンテナンスが求められます。

さらに、自然環境が雨樋に与える影響や定期的な点検の重要性についても触れ、読者が自宅の雨樋を効果的に管理できる知識を提供します。記事ではDIYによる交換と専門業者への依頼それぞれの利点・欠点も比較し、最適な選択肢が見つかるようサポートします。雨樋を適切に泉守ることで、住まいの寿命を延ばし、安心して暮らすための大切な情報をお届けします。

雨樋の役割と重要性

雨樋は住宅にとって不可欠な構造物であり、屋根から落ちる雨水を効率的に集めて排水する役割を果たしています。正しく機能している雨樋は、雨水が住宅の基礎や外壁に直接触れずに流れることを助け、建物を長持ちさせるために重要です。また、装飾的な見た目も提供し、住宅全体の美観を保つ役割もあります。これにより、建物が持つ資産価値を維持することができるのです。

雨樋の基本機能

雨樋は、降雨時に屋根で集まった水を効率的に収集し、地面や排水路へと流す機能があります。この仕組みにより、基礎の浸水を防いだり、雨による外部の損傷を軽減したりします。主な構造としては、樋、ドレン、及び落下管があり、これらが連携して作動することで雨水を地中に浸透させることなく排出します。雨水を再利用するための貯水タンクと連携させることも可能で、資源の有効活用に寄与しています。

雨樋が劣化する原因

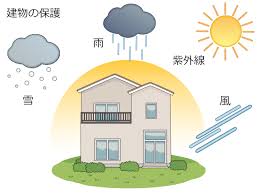

雨樋は外部に設置されており、さまざまな自然環境からの影響を受けます。劣化の原因としては、まずUV劣化が挙げられます。紫外線による影響で材質が脆くなり、ひび割れや破損を引き起こすことがあります。また、風や雨による物理的な衝撃も、時間が経つにつれて雨樋にダメージを与えます。さらに、落ち葉やごみが詰まることで水の流れが妨げられ、逆流や異常な圧力がかかることも原因となります。このような劣化を放置すると、さらなる破損や漏水のリスクが高まるため、定期的な点検とメンテナンスが求められます。

雨樋交換の必要性

雨樋は、屋根から水を集め、地面に適切に排水する役割を果たしています。この雨樋が適切に機能しない場合、建物の劣化や水害に繋がる可能性があります。したがって、雨樋の状態を常にチェックし、必要に応じて交換することが非常に重要です。

雨樋の劣化サイン

雨樋が劣化しているかどうかを判断するためには、いくつかのサインに注目する必要があります。まず、雨樋の接合部やつなぎ目に亀裂や隙間が出ている場合は、劣化が進行している可能性があります。また、雨樋が歪んでいたり、傾いている場合は、雨水が正常に流れず、溜まってしまうことがあります。このような状態が続くと、雨樋そのものが破損するだけではなく、地盤や外壁への影響も懸念されます。さらに、外壁や雨樋の表面に苔やカビが繁殖している場合、湿気が残っていることを示し、劣化が進んでいる可能性があります。

交換を怠るリスク

雨樋の交換を怠ることは、非常に危険な行為です。劣化した雨樋は、雨水をうまく排水できず、屋根の上で水が溜まり、最終的には雨漏りを引き起こす可能性があります。雨漏りが発生した場合、屋内の構造材や壁が傷むだけでなく、カビの発生や害虫の侵入を招くことにもつながります。

また、雨水が地面に適切に排水されない症状が続くと、家の基礎部分が浸水し、建物自体の安定性を損なうリスクもあるのです。このように、雨樋の交換を怠ることは短期的には手間を省くための選択として魅力的に見えるかもしれませんが、長期的な視点で見ると、非常に大きなコストがかかる可能性が高くなります。定期的な点検を通じて、自宅の雨樋の健康状態を把握し、必要なタイミングでの交換を心がけることが重要です。

雨樋交換のタイミング

雨樋の交換は、定期的に行うメンテナンスの一環として非常に重要です。雨樋は屋根から降りる雨水を効果的に排水し、家屋や周囲の環境を守る役割を担っています。しかし、時間の経過と共にその機能は劣化し、交換が必要になることがあります。このセクションでは、雨樋交換のタイミングについて、自然環境の影響と定期点検の重要性を詳しく説明します。

自然環境による影響

雨樋は外部にさらされるため、自然環境からの影響を大きく受けます。特に、地域の気候条件や天候の変化は、雨樋の耐久性に直接的な影響を及ぼします。たとえば、強風や嵐、雪の多い地域では、雨樋に物理的なストレスがかかりやすく、その結果、破損や変形を引き起こす可能性があります。さらに、紫外線による劣化も見逃せない要因です。紫外線はプラスチック製の雨樋の素材を劣化させ、脆くするため、特に日当たりの強い地域では早期の交換が必要となることがあります。

また、樹木が近くにある場合、落ち葉や枝が雨樋に詰まることで水の流れが悪くなり、最終的には雨樋にダメージを与えることになります。雨水が溜まりやすくなることで、洪水や水漏れの原因となり、家の構造部分に影響を与える危険性もあります。これらの自然環境による影響を踏まえると、地域の特性を考慮した定期的な点検や、必要に応じた交換を行うことが重要です。

定期点検の重要性

雨樋の状態を把握するためには、定期的な点検が必要です。特に、季節の変わり目や大きな天候の変化があった後には、しっかりと点検を行うことが求められます。定期点検を怠ると、初期の劣化症状を見逃し、結果的に大きな修繕が必要になる場合があります。そのため、半年から一年に一度は、専門業者や自らの目で雨樋の状態を確認することをお勧めします。

点検時には、雨樋の動きがスムーズであるか、歪みやひび割れなどの物理的な損傷がないか、詰まりが生じていないかといった点を重点的にチェックしましょう。異常がある場合は、早急に対応することで、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。さらに、定期的な点検時には、雨樋を清掃することで汚れやゴミを取り除くことも大変重要です。これにより、水はけが良くなり、雨樋の寿命を延ばすことにつながります。

総じて、雨樋交換のタイミングにおいては自然環境の影響と定期点検の重要性が深く関わっています。湿気や汚れが溜まりやすい場所であるため、定期的な見守りと管理が不可欠です。これを怠ると、最悪の事態を招くことになります。そのため、適切なタイミングで交換を行う判断力を養うことが大切です。

雨樋交換の方法

雨樋交換は住宅のメンテナンスにおいて非常に重要な作業です。雨樋が正常に機能することで、雨水が適切に排水され、建物の基礎や外壁、さらに庭や周囲の環境への被害を防ぐことができます。雨樋交換にはDIYで行う方法と業者に依頼する方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

DIYと業者依頼のメリット・デメリット

DIY(自分で行う方法)は、経済的な面でのメリットがあります。自分で交換作業を行うことで、業者に支払う工事費用を節約できるため、コストを抑えたい方には魅力的です。また、DIYによって作業のプロセスを自分自身で把握できることができ、満足感を得られるという側面もあります。しかし、DIYにはデメリットも存在します。例えば、屋根に登る際の危険や、専門的な知識がなければ不完全な作業になる可能性があります。さらに、適切な工具や部品を揃える必要もあり、時間と労力がかかることがあります。

一方、業者に依頼するメリットは、プロの手による高品質の作業が期待できる点です。経験豊富な専門家によって、正確かつ迅速に作業を進めてもらえるため、安心感があります。また、万が一のトラブルにも迅速に対応してくれるため、保証があることも大きな魅力です。しかし、業者に依頼すると必然的にコストは高くなるため、予算に限りがある方には負担となるかもしれません。また、業者の選定やスケジュール調整も必要になり、手間がかかる面もあります。

選ぶべき素材と種類

雨樋を交換する際には、選ぶべき素材と種類も重要なポイントです。一般的に、雨樋の素材にはPVC樹脂、アルミニウム、銅、ガルバリウム鋼板などがあり、それぞれに特徴があります。PVC樹脂は軽量で耐腐食性に優れており、コストパフォーマンスが良いとされていますが、強度に劣るため、積雪地域では注意が必要です。

アルミニウムは軽量で水に強く、デザイン性も高いですが、劣化が進むと色褪せや変色が発生することがあります。銅製の雨樋は非常に耐久性があり、美しい色合いを持つため、高級感が求められる住宅に適していますが、高価で、施工に専門的な技術が必要です。ガルバリウム鋼板は、耐久性が高く、耐食性にも優れていますが、施工時に注意が必要で、屋根や外壁との調和を考慮する必要があります。

また、雨樋の形状も選択肢の一つです。一般的な「直線型」や「曲線型」から、「横樋」「縦樋」などの種類があり、住宅のデザインや屋根の形状に応じて選ぶ必要があります。しっかりとした選択により、雨樋の機能性が向上し、長く使うことができるでしょう。

雨樋のメンテナンス

雨樋は、屋根で受けた雨水を適切に排水するために欠かせない構造です。そのため、雨樋のメンテナンスは住宅の保護において非常に重要です。特に、定期的な清掃とメンテナンスを行うことで、長期的に性能を維持し、住宅の劣化を防ぐことができます。ここでは、雨樋の定期的な清掃の重要性と、雨樋を長持ちさせるためのポイントについて詳しく解説します。

定期的な清掃のすすめ

雨樋は、常に外部の環境にさらされています。特に秋には落ち葉が、春には花粉や小枝が集まりやすく、これらが雨樋に詰まることがあります。詰まった雨樋は、雨水の流れを阻害し、溢れ出す原因となります。そのため、雨樋の定期的な清掃が推奨されます。清掃は年に2〜3回行うのが理想的です。特に、落ち葉が多い地域や樹木の近くに住む方は、より頻繁に点検し、清掃する必要があります。

清掃の際には、まず脚立や高所作業用の道具を用意し、十分な安全対策を施しましょう。手で直接触れにくい部分には、ホースや刷毛を使用して詰まりを取り除くと良いでしょう。また、詰まった汚れは雑巾などで拭き取ることができますが、強力な洗剤を使用する場合は、材質による影響を考慮する必要があります。清掃後は、しっかりと水を流し、正常に機能しているか確認することが大切です。

雨樋を長持ちさせるポイント

雨樋を長持ちさせるためには日常的なメンテナンスだけでなく、いくつかのポイントを押さえることが必要です。まず、雨樋の素材選びが重要です。素材には、PVC、アルミニウム、銅などがあり、それぞれ耐久性やメンテナンスの手間が異なります。もし新しく雨樋を設置する場合は、耐霜性や耐候性の高い素材を選ぶと良いでしょう。

また、雨樋の取り付け角度も重要な要素です。雨水は重力によって流れるため、適切な傾斜で取り付けることで流れがスムーズになります。傾斜が不適切だと、水がたまりやすくなり、やがて劣化や腐食が進んでしまいます。一般的には、雨樋の傾斜は1メートルあたり2〜3センチ程度の角度が理想とされています。

さらに、周辺環境の整備も忘れずに行いましょう。樹木の剪定や周囲の草木を整理することで、落ち葉やゴミの侵入を防ぎ、雨樋の詰まりを軽減できます。特に密集した樹木がある場合は、定期的に手入れすることが長持ちさせるために欠かせません。このような日常的な注意とメンテナンスの積み重ねが、雨樋の寿命を延ばし、住宅全体の保護につながるのです。

前の記事へ

« 屋根の棟板金が破損する理由とは?次の記事へ

屋根に繁殖した苔がもたらすリスクとは? »