塗装仕上がりを左右する下塗り作業の重要性

塗装の仕上がりの良さや耐久性を左右する重要な工程の一つに、「下塗り作業」があります。本記事では、下塗りの基本的な役割や種類、選び方について詳しく解説します。

さらに、適切な準備や下地処理の方法、効果的な施工のコツについても触れ、初心者でも理解しやすい内容となっています。

特に、下地の状態確認や適切な塗料の選定など、専門知識が求められるポイントを丁寧に解説することで、失敗を未然に防ぎ、きれいで長持ちする塗装を実現できます。

この記事を読むことで、ご自身での施工に自信が持てるようになり、また、安心してプロに依頼する判断基準もわかります。

下塗り作業の基本概念

下塗り作業は、塗装工程において最も重要なステップの一つです。適切な下塗りは、仕上がりの美しさだけでなく、塗装の耐久性や長持ちにも直結します。

下塗りの役割を正しく理解し、適切な種類と選び方を知ることは、満足のいく塗装結果を得るための基本となります。

本記事では、下塗りの役割と目的、そして塗料の種類と選び方について詳しく解説します。

下塗りの役割と目的

下塗りには主に三つの役割があります。第一に、下地と上塗り塗料の密着性を高めることです。

特に古い建材や劣化した面は、上塗りだけでは剥がれやすくなるため、下塗りを行うことで密着性を向上させます。

第二に、表面の凹凸や汚れをカバーし、平滑な仕上がりを実現する役割です。これによって塗料の膜厚や均一性が保たれ、見た目も美しくなります。

第三に、防腐・防水・抗アルカリ性など、必要な性能を付与することです。たとえば木材には防腐剤入りの下塗り剤を使用し、湿気や腐朽から守ります。これらの役割を果たすことで、塗装の耐久性や美観を長期間維持することが可能となるのです。

下塗りの種類と選び方

下塗り材には多くの種類があり、使用する場所や素材、求める性能によって最適なものを選ぶ必要があります。

一般的な塗料には、プライマー・下地補修材・下塗り専用塗料などがあります。たとえば、木材には防腐・防虫成分入りの下塗り剤が適しており、コンクリートやサイディングにはシーラータイプの下塗り材料が効果的です。

選び方のポイントは、塗料の素材適合性、耐候性、仕上げの希望、そして施工環境です。

色や粘度も重要な判断基準になります。例えば、塗料が厚すぎるとムラになりやすいため、塗布しやすい粘度のものを選択すると良いでしょう。

さらに、専門の業者に依頼する場合は、トラストホームテックのような信頼できる施工業者に任せるのがおすすめです。

業者は、現場の状況に合わせて最適な下塗り材料と施工方法を提案してくれます。適切な選択と施工を行うことで、塗装全体の品質を向上させ、長期にわたる美観と耐久性を確保します。

お問い合わせはこちら

下塗りの準備と下地処理

下塗り作業は、塗装工程の中でも重要な部分であり、その成功は事前の下地処理に大きく依存します。

適切な準備と正確な下地処理を行うことで、塗料の密着性や耐久性を高めることができ、仕上がりの美しさや長持ちにつながります。

本章では、下地の状態確認から下地の清掃と整備、さらに下塗り材の選定と準備まで、具体的な手順とポイントについて詳しく解説します。

下地の状態確認

まず初めに行うべきは、対象物の下地の状態を詳細に確認することです。壁や天井の表面に亀裂や剥がれ、カビや汚れ、欠損部分がないかを検査します。

特に古い建物では、劣化や水害による変色・腐食が見られる場合もあります。これらの兆候を見逃さず、必要な補修や処理の計画を立てることが重要です。

例えば、亀裂や剥がれがある場合は、事前に補修材で修復しなければ、塗料の密着性が著しく低下し、剥がれやすくなります。

また、カビや藻類が繁殖している場合は、専門的なカビ除去剤を使用し、十分に除去しておく必要があります。

さらに、下地の吸水性や平滑性についても確認し、特定の下地は特殊な下塗り材を選ぶ必要があります。この状態確認は、後の工程をスムーズに進めるための最初の重要なステップです。

下地の清掃と整備

次に、下地の清掃と整備を行います。塗装前の表面には、油脂やほこり、錆、旧塗膜の残留物などが付着している場合が多いため、これらを徹底的に除去します。

一般的には、柔らかいブラシや高圧洗浄、または洗剤を用いた拭き掃除を行いますが、油汚れや染み付いた汚れには専用の洗浄剤を使用します。

特に金属や木材などの下地の場合、錆や腐敗を予防するために、錆止めや防腐剤を塗布することも必要です。

さらに、表面のざらつきや凸凹を平滑に整えるために、サンドペーパーや研磨剤を使用し、滑らかに仕上げることが望ましいです。

これにより、次に塗る下塗り材が均一に広がりやすくなり、仕上がりの美しさと耐久性が向上します。

清掃と整備は、ただの掃除のように思えますが、実は非常に重要で、これを怠ると後の塗装の工程で多くのトラブルを招くことになります。

下塗り材の選定と準備

最後に、適切な下塗り材の選定と準備を行います。下地の状態や用途に応じて、最適な種類を選択することが成功の鍵です。

例えば、木材には木材専用のシーラーやプライマーを選び、金属には錆止め効果のある塗料を選びます。

外壁や屋根の場合は、紫外線や風雨に耐える防水性・耐候性の高い下塗り材を選びます。

また、下塗り材にはブランドや種類により乾燥時間や塗布のしやすさ、密着性に差があるため、取扱説明書をよく読み、適量を測量し、事前に必要な道具や材料を揃えます。

準備段階では、下塗り材の希釈比や塗布方法、乾燥時間も確認し、施工計画を立てることが重要です。

定められた時間内に適切な厚さで均一に塗布できるよう、経験豊富な専門業者に依頼することもおすすめします。

効果的な下塗りの施工方法

下塗りは、塗装の仕上がりや耐久性に直接影響を与える重要な工程です。適切な施工方法を理解し、実践することで、仕上がりの良さや持ちを長持ちさせることができます。

特に、塗布の技術とコツ、そして乾燥時間の管理は、プロの施工現場でも基本かつ最重要ポイントです。これらを意識して行うことで、塗装の品質向上に大きく貢献できます。

塗布の技術とコツ

下塗りの塗布において最も重要なのは、「均一な塗り」と「適切な塗布量」です。薄く何度も重ね塗りをすることで、ムラなく仕上げることが可能です。

施行時には、「ローラー」「刷毛」「スプレーガン」など各工具の特性を理解し、使い分けることが必要です。ローラーは広い面積を素早く均一に塗るのに適しており、刷毛は細部や角の部分に適しています。

スプレーガンは施工スピードと仕上がりの均一さを向上させるために用いられますが、吹き付けの距離や角度に注意し、過度の塗料散布やムラを避けることがポイントです。

また、施工中のポイントは、「塗料の適正な薄め方」「一定のスピードで動かすこと」「塗料の表面を均一に伸ばすこと」です。

特に、感覚を養うためには試し塗りが効果的です。短時間で塗りムラや滴りを見つけ、修正できるようにしましょう。

さらに、施工場所の温度や湿度も考慮する必要があります。高温多湿時や冬場は、塗料の乾き方や定着に影響を与えるため、塗料メーカーの推奨条件を守ることが成功のコツです。

プロの業者は、これらのポイントを熟知し、経験を積むことで最適な技術を身に付けています。初心者は専門業者に依頼するのが安心です。

塗り重ねと乾燥時間の管理

下塗りには複数回の塗り重ねが必要です。一般的には、2~3回の塗布を行いますが、その間には十分な乾燥時間を確保することが不可欠です。

乾燥時間を短縮しすぎると、次の塗料の密着性や硬化に悪影響を与え、はがれや剥がれの原因となります。

一方、乾燥させすぎると、次の工程へのスムーズな移行が遅れるだけでなく、塗膜の密着力が低下する可能性もあります。

具体的には、塗料の種類や気候条件に応じて適切な乾燥時間を設定します。一般的には、夏場は1~2時間、冬場はそれ以上の時間が必要になるケースもあります。

湿度や気温に合わせて、施工環境を調整することも重要です。乾燥時間中には、塗料表面にほこりや汚れが付着しないよう十分注意しましょう。

また、乾燥途中で触ったり、汚れに触れると、塗膜の密着性が損なわれるため、必要に応じて養生シートや防塵対策を行います。

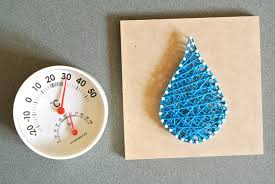

乾燥時間と塗り重ねのタイミングを正確に管理するためには、温度・湿度計測器を活用し、随時状況をチェックするのも効果的です。

できるだけ施工のプロに依頼し、専門の管理とアドバイスを受けることが、仕上がりの良さと耐久性を保証するポイントです。

トラストホームテックでは、こうした管理作業も丁寧に行い、長持ちする塗装を実現しています。

専門知識と経験による施工管理を、ぜひ一度ご検討ください。その結果、塗料の持ちや見た目の良さが格段に向上します。

お問い合わせはこちら

下塗りの重要性と仕上がりへの影響

建築や外壁の塗装において、下塗りは非常に重要な工程です。多くの人は、最終的な仕上げだけに目を向けがちですが、下塗りを適切に行うことが完成度や長持ちに直結します。

下塗りは、塗料が持つ本来の性能を最大限に引き出し、下地の状態を整える役割を担います。

例えば、下地が汚れていたり、旧塗膜が剥がれかかっていたりすると、仕上がりは不均一になりやすく、塗料の密着性も低下します。

逆に、しっかりとした下塗りを行えば、塗料の付着性を高め、塗装の持ちや美しさに大きく寄与します。

効果的な下塗りは、見た目の美しさだけでなく、長期にわたる耐久性を確保し、メンテナンスの頻度を減らすというメリットもあります。

そのため、専門的な知識と技術を持った業者に依頼することが、最も確実で安心な方法となるのです。

塗装の耐久性向上

下塗りは、塗料の耐久性を大きく向上させる効果があります。塗装面が経年や外的要因によってダメージを受けやすくなると、塗膜が剥がれやすくなり、下地自体の劣化も進行します。

これにより、塗装の寿命は著しく短くなります。適切な下塗りは、下地の微細な孔や不均一な部分を埋め、平滑な表面を作ることで、上塗りの密着性を高めます。

例えば、コンクリートや木材などの下地には、それぞれ適した下塗り材を選ぶ必要があります。

シーラーやプライマーなどの専用下塗り材は、下地と仕上げ塗料の間の橋渡し役を果たし、塗料が長持ちするようサポートしてくれます。

さらに、塗料が外壁の微細なひび割れや孔に入り込み、しっかりと密着することで、水分や汚れの侵入を防ぎ、劣化を遅らせます。結果として、外壁や屋根の耐久性が大きく向上し、長期的に美しい状態を保つことが可能となります。

これらの工程をおろそかにすると、塗膜の剥離や亀裂が生じ、補修費用や手間が増すため、最終的なコストパフォーマンスも低下します。

仕上がりの美観と均一性

見た目の美しさも、下塗りのポイントの一つです。塗装は単に色をつけるだけでなく、均一な仕上がりと美観を追求する工程です。

良質な下塗りを施すことで、上塗りの色ムラや濃淡の差を抑え、滑らかで均一な仕上がりを実現します。

特に、多色や複雑な模様を施す場合は、下塗りの下地調整が仕上がりのクオリティに大きく関わってきます。

適切な下塗り材を選択し、塗布方法にも注意を払えば、塗料の吸収差や塗膜の厚みのムラを防ぐことができ、仕上がりの美しさが向上します。

一方、下塗りが不十分だったり、塗りムラができたりすると、表面にムラや斑点、塗膜の荒れといった不快な見た目の問題が現れやすくなります。

さらに、乾燥時間や塗り重ねのタイミングを適切に調整しないと、塗料同士の融合が不十分となり、経年の劣化を早めることもあります。

専門業者に任せることで、これらのポイントをしっかりと押さえ、見た目も美しく、圧倒的な均一性を持つ仕上がりを実現できます。

美しさと耐久性を兼ね備えた仕上がりには、確かな技術と適切な下塗りが不可欠です。専門のプロに依頼することで、長年にわたって美しい状態を維持しつつ、コストパフォーマンスも向上させることができるのです。

よくある失敗と改善ポイント

塗装作業においては、多くの施工ミスが仕上がりや耐久性に影響します。特に、「塗りムラ」や「乾燥不足」は頻繁に見られる失敗例です。

これらの問題は、適切な知識と技術、そして準備により防ぐことが可能です。正しい方法を理解し、実践することで、仕上がりの美しさや耐久性を高めることができます。

反省点を把握し、改善策を取り入れることは、長期的な満足度向上に直結します。ここでは、よくある失敗事例と、その解決法について詳しく解説します。

塗りムラの原因と対策

塗りムラは、均一な仕上がりを目指す塗装作業において、最も一般的かつ厄介な問題の一つです。原因はさまざまですが、主に以下のポイントに集約されます。

まず、塗料の希釈比や塗り方の技術不足です。適切な希釈を行わず、厚塗りや薄塗りを繰り返すとムラが生じやすくなります。次に、刷毛やローラーの選択と使い方の不適切さも要因です。

硬さや毛先の状態が合っていないと、均一に塗ることが難しくなります。また、作業環境の温度や湿度の影響も無視できません。低温や湿度が高い環境での作業は、塗料の乾きが遅れ、ムラを引き起こします。

これらの原因に対処するためには、施工前の準備が重要です。まず、推奨される希釈比を守り、適切な塗料の量を使用します。

塗料を十分に撹拌して、混合ムラを防ぐことも大切です。さらに、刷毛やローラーは、サイズや毛足長さ、硬さを用途に応じて選びます。

例えば、大きな面積にはローラーを、細部には細い刷毛を使うと効率的かつ均一に仕上がります。作業温度や湿度についても、メーカーの推奨範囲内で行うことが基本です。

風通しを良くし、直射日光を避けるなどの環境調整も効果的です。

実務面のポイントとしては、一度に広範囲を塗らず、適度な間隔で塗り重ねることです。

乾ききる前に次の塗料を塗ると、境界線にムラができやすくなります。したがって、塗り重ねる間隔や乾燥時間は必ず守る必要があります。

適切な施工技術と環境管理を行えば、ムラのリスクは大きく減少します。専門的な施工会社に依頼することで、これらのポイントを正確に抑え、見た目も耐久性も優れた仕上がりを実現できます。

トラストホームテックでは、経験豊富な職人が丁寧に施工し、ムラのない塗装を提供しています。

乾燥不足による問題点

乾燥不足は、塗料が十分に乾かないまま次の工程に移ることで、さまざまなトラブルの原因となります。

乾燥時間は、塗料の種類や環境条件により異なりますが、一般的には商品説明書の指示を厳守することが基本です。

乾燥不足がもたらす主な問題点には、塗膜の剥がれやひび割れ、表面のざらつきやしわ、さらには塗り重ね部分の隆起や浮きがあります。これらの問題は、仕上がりの見た目だけでなく、長期的な耐久性にも大きな悪影響を及ぼします。

乾燥不足の原因は、多くの場合、気温や湿度の高低、風通しの良さ、塗料の厚塗りなどです。

特に湿度が高い状態では、表面は乾いていても内部には水分や未硬化成分が残りやすくなります。

これが乾燥時間の判断を誤らせる原因となります。適切な乾燥時間を確保するためには、まず温度と湿度をコントロールし、風通しの良い場所で作業を行います。

作業前に気象情報を確認し、適したタイミングで施工することも重要です。

また、施工中の乾燥時間管理も不可欠です。次の塗布作業や乾燥待ちの時間を守り、必要に応じてヒーターや除湿機を使用して環境条件を調整します。

特に、多層塗りの場合、各層が完全に乾いていなければ次の工程に進むと、塗膜の密着性が低下し、結果として剥離やひび割れを招きます。専門家の技術と経験による丁寧な乾燥管理は、長持ちする美しい仕上がりを保証します。

トラストホームテックでは、乾燥管理のポイントを熟知した職人がお客様の施工を担当し、最適な結果を追求しています。

前の記事へ

« 屋根修理の予算相場と費用を抑えるコツ次の記事へ

雨漏りによる二次災害の危険性と対処法 »